Mein Ur-Großvater mütterlicher Linie [Kekule-Nr. 20 in der Ahnenliste]

Clemens Frieg (1881–1966)

Gastwirt in Karnap

Geboren am 29. Januar 1881 in Essen – gestorben am 8. Juni 1966 in Essen-Karnap.

Die ehemalige Bauerschaft Carnap (ab 1911 offiziell »Karnap«) nördlich der Emscher war über viele Jahrhunderte durch Landwirtschaft und Pferdezucht geprägt gewesen – bis heute deutet das Karnaper Wappen mit der Pferdepramme (einer Rossbremse) auf die Pferdezucht im Emscherbruch hin. Mitte des 19. Jahrhunderts brachte der Bergbau einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung des Orts mit sich: In den 1850er Jahren hatte der Ruhrorter Bergwerks-Actienverein mit den ersten Teufarbeiten für die Zeche Carnap begonnen, die 1864 von der Familie Stinnes erworben und zur familieneigenen Zeche mit Kokerei und Ziegelei ausgebaut wurde. In den folgenden Jahrzehnten wurde sie zu den seinerzeit größten Zechen im Ruhrgebiet ausgebaut und war lange Zeit der wichtigste Arbeitgeber von Carnap – seit 1929 nördlichster Stadtteil von Essen. Unmittelbar vor den Werkstoren der Zeche Mathias Stinnes I/II/V an der Carnaper Königstraße (heute Karnaper Straße) befand sich die Gastwirtschaft, die mein Urgroßvater Clemens Frieg ab 1911 betrieb. So war die Karnaper Zeche für Clemens Frieg zeit seines Lebens prägend, auch wenn er nicht selbst Bergmann war.

Clemens Frieg wurde am 29. Januar 1881 in Essen als jüngstes von sieben Kindern der Eheleute Heinrich Frieg und Agnes Müller geboren. Die Taufe fand am 6. Februar 1881 in der Pfarrkirche St. Gertrud Essen statt, Taufpaten waren Clemens Timmers und Cäcilia Müller. Sein Vater Heinrich Frieg (1842–1904) stammte aus dem benachbarten Ort Horst an der Emscher und arbeitete im Bergbau, später war er auch als Gefangenentransporteur tätig. 1867 hatte er in St. Gertrud Essen die rund anderthalb Jahre ältere Agnes Müller (1841–1882), Witwe des verstorbenen Bergmanns Johann Fischer in Altenessen, geheiratet, die bereits einen Sohn namens Theo mit in die Ehe brachte. Nur dreizehn Monate nach der Geburt von Clemens Frieg verstarb seine Mutter Agnes Frieg (geb. Müller, verw. Fischer) am 4. März 1882. Es müssen schwierige Zeiten für den Witwer Heinrich Frieg gewesen sein – er musste nicht nur für sich selbst, sondern auch für seinen Stiefsohn und die sechs eigenen Kinder sorgen (der zweitälteste Sohn war bereits als Kleinkind verstorben).

Die älteste Tochter Maria – obwohl selbst erst 13 Jahre alt – musste fortan viel im Haushalt mithelfen. Und dann starb vier Jahre später, am 15. April 1886 auch noch der drittälteste, gerade er zehn Jahre alt Sohn Oswald, was das Familienleben offenbar noch weiter durcheinander brachte: Auffällig sind nach Oswalds Tod die ständigen Wohnortwechsel der Familie, die sich anhand der Essener Adressbücher dokumentieren lassen: 1887 wohnte Heinrich Frieg mit seinen Kindern am Gänsemarkt 45 im Zentrum von Essen, 1889 in der Herkulesstraße 65, 1891 in der Frillendorfer Straße 5, 1893 in der Engelbertstraße, 1895 in der Beisingstraße 28, 1896 und 1898 in der gleichen Straße unter der Nr. 20, ab 1900 in der Bruchstraße 66 und ab 1903 in der Lindemannstraße 16 (diese Wohnadresse wird auch in Heinrich Friegs Sterbeurkunde genannt).

Die schwierigen Lebensverhältnisse führten dazu, dass der junge Clemens Frieg kaum engeren Kontakt zu seiner Familie und den Geschwistern aufbauen konnte. Engen Kontakt pflegte er jedoch sein ganzes Leben lang zu seinem 15½ Jahre älteren Halbbruder Theo Fischer (dem ersten und einzigen Kind aus der ersten Ehe seiner Mutter Agnes), der später als Bergmann arbeitete und unverheiratet blieb.

Im April 1895 schloss Clemens Frieg seine Volksschulzeit nach acht Jahren an der kath. Gemeindeschule VII Essen mit insgesamt sehr gutem Ergebnis ab und begann im Anschluss eine dreijährige Bäckerlehre bei Otto Hohlmann, der seine »Grob- und Feinbäckerei« in der Engelbertstraße 33 im Essener Ostviertel betrieb. Hohmann bescheinigte ihm zum Abschluss der Lehre am 10. Mai 1898: »Der Bäckerlehrling Clemens Frieg hat bei mir 3 Jahre gelernt und hat sich während dieser Zeit durch Fleiß und Ehrlichkeit gut betragen und kann ich derhalben jedem Colegen als Gehülfe empfehlen.«

Die nächsten zwei Jahre verbrachte Clemens Frieg im sauerländischen Halver als Bäckereigehilfe bei Carl Eicker. Auch hier konnte ihm im Abschlusszeugnis vom 17. Juli 1900 bescheinigt werden, dass er »als brav und ehrlich« jedem Kollegen empfohlen werden könne. Nach seiner Zeit in Halver ging Clemens Frieg auf eigenen Wunsch zurück nach Essen, wo er nun als Kellner im Restaurant Heinrich Brinkmann in der Siemensstraße 54 Essen-West eine Anstellung hatte. Hier arbeitete er vom 15. Juli 1900 bis zum 3. November 1902.

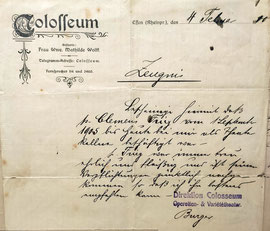

Weitere Stationen führten ihn 1903 bis 1904 als Kellner ins Restaurant Heinrich Kirschfink in der Kettwiger Chausee 43 und von Februar 1905 bis Februar 1910 als Theaterkellner ans Operetten- & Varietéetheater Wolff's Colosseum am Essener Kopstadtplatz – seinerzeit eines der bekanntesten Revue- und Operettentheater im Westen Deutschlands.

Das Jahr 1911 markierte für Clemens Frieg den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Wenige Tage nach seinem 30. Geburtstag heiratete er am 7. Februar 1911 in der Essener St.-Gertrud-Kirche die Gastwirtstochter Paula Recker (1883–1921). Trauzeugen waren laut Kirchenbucheintrag Franz Porgschulte und Theodor Becke; wahrscheinlich muss der erste Name richtig Franz Borgschulte lauten, und der zweite war der jüngste Bruder der Braut, Theodor Recker. Im gleichen Jahr wagte Clemens Frieg auch den Schritt in die Selbständigkeit: Anfang Juni 1911 erwarb er bei einer Zwangsversteigerung das Schier'sche Gasthaus an der Königstraße 154 (heute Karnaper Straße) in Karnap. Die Gastwirtschaft war laut einer Zeitungsanzeige von 1893 die »älteste Wirthschaft der Gemeinde Carnap«. Sie muss wohl um 1863 zusammen mit dem Bau der Zeche Mathias Stinnes I/II/V errichtet und zunächst viele Jahre lang von dem Gastwirt Heinrich Gerz betrieben worden sein. Nach dessen Tod kaufte 1893 der aus Ueckendorf stammende Gustav Adolph Horn die Gastwirtschaft für 60.000 Mark. Wiederum nach dessen Tod 1897 übernahm dessen Schwager, der Gastwirt Georg Wolf den Betrieb, übergab diesen aber offenbar 1903 als Pächter an Heinrich Schier, der im Laufe der Zeit immer mehr Schulden anhäufte. Das Gebäude bestand aus zwei Gasträumen, vier Logierzimmern im I. Obergeschoss sowie Gartenanlage, Pferdestall und Wagenremise.

Als Clemens Frieg das Anwesen 1911 kaufte, übernahm er auch die auf dem Gebäude lastenden Schulden, die er durch den Betrieb der Gastwirtschaft sowie einen Bieraufschlag von 2 Mark pro Hektoliter abzutragen hatte. Es dauerte noch ein paar Monate, bis er mit dem Betrieb starten konnte: Am 7. September 1911 wurde ihm schließlich der »Erlaubnisschein zum Betriebe einer Gastwirtschaft« ausgestellt. In den folgenden Monaten nahm er dazu an dem Gebäude auch noch einige Umbauten vor; unter anderem war ihm die Auflage gemacht worden: »Für die Logiergäste im I. Obergeschoß muß ein Abort eingerichtet werden.« Die Gaststätte befand sich in den Räumen im Erdgeschoss, während die Zimmer im Obergeschoss als Gästezimmer dienten. Clemens Frieg selbst hatte seine Wohnung im Obergeschoss des Hinterhauses, wo er zusammen mit seiner Frau Paula und deren jüngster Schwester Alma lebte – die Wohnung bestand aus einer Küche mit angeschlossenem Esszimmer, einem Schlafzimmer mit drei Betten, dem Wohnzimmer sowie einem Bad mit Badewanne und Toilette. Im Garten hinter dem Haus hielt er bis in die 1950er Jahre auch Hühner.

Wenige Wochen nach der Eröffnung der Gastwirtschaft wurde den Eheleuten Clemens und Paula Frieg am 4. Dezember 1911 ihr erstes Kind geboren: die Tochter Paula. Rund 1¼ Jahr später folgte die Geburt des zweiten Kindes: Mein Großvater Klemens Frieg erblickte am 10. März 1913 das Licht der Welt.

Das Geschäft lief gut – die vielen im Tagelohn auf der Zeche beschäftigten Arbeiter brachten dem unmittelbar vor den Werkstoren gelegenen Gastwirt Frieg gutes Geld ein, wenn sie ihr schweißtreibend erworbenes Geld direkt wieder in Alkohol umwandelten. Die junge Familie Frieg mit den beiden kleinen Kindern hatte ein gutes Auskommen.

Als im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, musste sich Clemens Frieg Ende August 1914 zur Landsturm-Rolle, d. h. zur Musterungsliste der Wehrpflicht anmelden; am 1. März 1915 erhielt er dann nach erfolgter Musterung seinen Landsturmmusterung-Ausweis und gehörte ab April 1915 dem Rekrutendepot des 12. Landsturm-Infanterie-Ersatzbataillons des VII. Armee-Korps Friedrichsfeld an, d. h. er durfte zunächst zuhause bleiben, konnte aber jederzeit im Kriegsdienst eingesetzt werden. Laut Rechnung vom 12. April 1915 schaffte er beim Klavierhändler J. & A. Lampferhoff in Essen zwei Klaviere für die Gastwirtschaft und seine Privatwohnung an. Das Westermayer-Klavier in der Gastwirtschaft existiert heute nicht mehr; aber das Kaps-Klavier, das Clemens Frieg für den privaten Klavierunterricht seiner Kinder angeschafft hatte, ging nach dem Tod der Tochter Paula Frieg 1975 an meine Eltern und steht bis heute dort im Wohnzimmer – es hat wesentlich dazu beigetragen, dass ich schon als kleines Kind mit dem Klavierspiel begonnen habe.

Zurück in die Zeit des Ersten Weltkriegs: Alsbald wurde Clemens Frieg dann doch zum Kriegsdienst eingezogen. Mitte Juni 1915 war er im Landsturm-Arbeitskommando am Osterbaum in Elberfeld, wie einer Postkarte zu entnehmen ist, die seine Familie an ihn adressierte. Vermutlich war kehrte er danach zwischendurch wieder zu seiner Familie zurück und diente dann erneut vom 22. April 1918 bis Kriegsende Ende November 1918 als Kanonier in der 4. Batterie des Feldartillerie-Regiments Nr. 22, später Nr. 18 in Frankfurt/Oder.

Die glückliche Familienzeit nach dem Krieg währte nicht lange. Gerade hatte Paula Frieg mit ihrer Tochter Paula noch ein Kleid zu ihrer Erstkommunion (3.4.1921) ausgesucht, kurz darauf überfiel sie eine schwere Lungenentzündung, an der sie schließlich nach rund einer Woche am 17. Juli 1921 im Alter von nur 38 Jahren in den Städtischen Krankenanstalten (heute Uniklinik) in Essen-Rüttenscheid verstarb. Ob das noch ein später Ausläufer der »Spanischen Grippe« war, die als Pandemie in den Jahren zuvor Millionen von Menschen dahingerafft hatte, vermögen wir heute nicht mehr zu beurteilen.

Jedenfalls stand Clemens Frieg nun mit seinen beiden Kindern, die gerade erst neun und sieben Jahre alt waren, alleine da. Seine Schwägerin Alma Recker (1893–1974), die ja bereits seit der Heirat 1911 mit im Haus lebte, nahm jetzt sozusagen die Rolle als Mutterersatz ein und kümmerte sich auch um die Erziehung der Kinder.

Der verwitwete Clemens Frieg, der ein gutes Händchen für finanzielle Geschäfte und Anlagen hatten, gab nach dem Tod seiner Frau die aktive Arbeit in der Gastwirtschaft auf und verpachtete den Gasthof, der weiterhin unter dem Namen „Gasthof Frieg“ geführt wurde, an Franz Weirich. Clemens Frieg wohnte weiterhin in dem Haus und lebte fortan als „Rentier“ von den Einnahmen der Verpachtung und Geldanlagen.

Neben dem Gastwirtschaftsgewerbe betrieb Clemens Frieg in den folgenden Jahren zusammen mit seinem Schwager Peter Laufenberg (dem Ehemann seiner Schwester Maria) auch einen Großhandel mit Tabakwaren.

Die älteste Tochter Paula Frieg studierte nach ihrem Abitur in München, Freiburg und Bonn Naturwissenschaften und legte 1937 in Bonn ihr Erstes Staatsexamen ab. In den Kriegsjahren nahm sie ihren Lehrerberuf am Mädchengymnasium B.M.V. in Essen-Holsterhausen auf und wechselte 1959 an die Maria-Wächtler-Schule in Essen-Rüttenscheid. Sie unterrichtete die Fächer Mathematik, Physik und Chemie. Unmittelbar nach ihrer Pensionierung starb sie am 18. September 1975.

Der Sohn Klemens Frieg, mein Opa, begann 1934 eine kaufmännische Lehre bei der Friedrich Krupp AG Essen, wo er auch nach seiner Lehre weiterarbeitete. 1938 wechselte er als kaufmännischer Angestellter zu den Ford-Werken in Köln, wurde aber im August 1939 zur Wehrmacht eingezogen. Als Teil des Deutschen Afrikakorps kam er im Herbst 1942 nach Nordafrika und geriet am 13. Mai 1943 in amerikanische Gefangenschaft. Nach Kriegsende wurde er ins Gefangenenlager Château-Salins in Frankreich überführt, von wo aus er über Luxemburg in seine Heimat fliehen konnte. Als er wieder in Karnap eintraf, stand sein Elternhaus in der ehem. Königstraße 154, die seit 1933 den Namen Karnaper Straße trägt, noch weitgehend unversehrt, während ganz Essen im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs starke Schäden davongetragen hatte. Auch seine Familienmitglieder hatten alle den Krieg überlebt. Welch ein Glück!

In dem Gasthaus kamen in den Nachkriegsjahren viele Familien als Zwangseinquartierte unter. Clemens Frieg wohnte aber weiterhin in dem Haus. Und auch sein Sohn Klemens hatte ein eigenes Zimmer im Dachgeschoss, das er ab dem Sommer 1948 zusammen mit seiner Ehefrau Herta Gehrmann (1921–2010), meiner Oma, bewohnte. Als Ende August 1950 die erste Tochter, meine Mutter Paula, geboren wurde, konnte die junge Familie eine größere Zwei-Zimmer-Wohnung im gleichen Haus beziehen; erst 1957 wechselte die Familie, zu der inzwischen zwei Kinder gehörten, in eine eigene Etagenwohnung einige Straßenzüge weiter.

Clemens Frieg blieb bis zu seinem Tod am 8. Juni 1966 in dem Haus in der Karnaper Straße 154 wohnen. Nach seinem Tod ging das Haus an seine Enkel (meine Mutter und ihre beiden Brüder) über, die das Haus schließlich 1983 verkauften. Bis in die 1980er Jahre, also auch noch nach Stilllegung der Zeche Mathias Stinnes 1972, wurde in der Karnaper Straße 154 die Gaststätte »Glückauf« betrieben. Heute ist das Gebäude in mehrere Mietwohnungen aufgeteilt. Eine über hundertjährige Tradition der Gastwirtschaft vor den Werkstoren der Zeche Mathias Stinnes I/II/V ist Geschichte – und mein Urgroßvater Clemens Frieg war 55 Jahre lang Teil dieser Geschichte.

Ahnenlinie:

Heinrich Frieg (07.11.1842 – 10.07.1904) ⚭ Agnes Müller (13.03.1841 – 04.03.1882)

|

Clemens Frieg (29.01.1881 – 08.06.1966) ⚭ Paula Recker (25.03.1883 – 17.07.1921)

|

Klemens Frieg (10.03.1913 – 30.01.1997) ⚭ Herta Gehrmann (14.06.1921 – 18.04.2010)

|

Paula Frieg (⚭ Isenberg)

|

Dr. Gabriel Isenberg

» Ich freue mich jederzeit über ergänzende Informationen und Materialien. Schreiben Sie mich gerne an!