Mein Ur-Großvater väterlicher Linie [Kekule-Nr. 18 in der Ahnenliste]

Paul Limper (1882–1968)

Bäcker in Welschen Ennest

Geboren am 31. Oktober 1882 in Welschen Ennest – gestorben am 14. Juni 1968 in Welschen Ennest.

Die »Bäckerei-Conditorei Paul Limper« war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im wahrsten Sinne des Wortes der Mittelpunkt des kleinen sauerländischen Dorfs Welschen Ennest. Und wäre beim großen Luftangriff der Alliierten am 24. Mai 1943 auf Dortmund die dortige Kaserne nicht vom Bombenhagel getroffen worden, gäbe es das Bäckereigeschäft Limper vielleicht sogar noch bis heute.

Paul Limper, mein Urgroßvater, stammte aus einer angesehenen Familie in Welschen Ennest, die schon seit vielen Generationen im Rahrbachtal heimisch war. Daher findet man den Familiennamen Limper auch recht oft in Welschen Ennest, Rahrbach, Kruberg und umliegenden Orten – zur Unterscheidung gaben sich manche Limpers einen Beinamen, der von dem jeweiligen Wohnhaus abgeleitet war. So nannte sich Pauls Vater Limper-Falken. Der Schlosser und Kunstschmied Heinrich Limper-Falken war eine bekannte Persönlichkeit im Leben von Welschen Ennest und zeitweilig auch Gemeindevorsteher – ein lebensfroher und kontaktfreudiger Mensch. Pauls Mutter Elise Limper-Falken (geb. Schuster), die in der Stadt aufgewachsen war, konnte sich mit dem Dorfleben nie so richtig anfreunden; außerdem machte ihr die ständig angespannte wirtschaftliche Lage der Familie zu schaffen. Vor allem im Winter waren die Aufträge für Schlosserarbeiten im Dorf eher rar, so dass Pauls Vater oft mit der Kiepe übers Land ziehen musste, um auf abgelegenen Höfen Haushaltswaren zu verkaufen.

Paul Limper wurde am 31. Oktober 1882 als Zwilling geboren. Nur einen Tag später fand die Taufe der beiden in der Pfarrkirche St. Dionysius im Nachbarort Rahrbach statt. Die Kälte auf dem Weg dorthin soll seinem schwächeren Zwillingsbruder Franz allerdings nicht gut bekommen sein, so dass dieser nur wenige Wochen nach der Geburt verstarb. Auch weitere seiner Geschwister verstarben noch im Kindesalter. So wuchs Paul mit seinem fünfeinhalb Jahre älteren Bruder Ernst, dem anderthalb Jahre älteren Bruder Wilhelm und seiner knapp zwei Jahre jüngeren Schwester Maria auf (die Schwester Franziska starb im Alter von acht Jahren, als Paul 4½ Jahre alt war).

Paul Limper besuchte ab seinem fünften Lebensjahr die Volksschule in Welschen Ennest – die rund 80 Schulkinder wurden damals in dem alten Fachwerkhaus von Lehrer Johannes Wagener gemeinsam in einem Raum unterrichtet. Im Balken über dem Schuleingang stand die Inschrift: »Kinder ohne Lehr und Zucht bringen keine gute Frucht«.

Wir wissen nicht, was Paul Limper in dem Jahr nach seinem Volksschul-Abschluss im September 1896 machte – vielleicht war es zunächst vorgesehen, dass er in die Fußstapfen seines Vaters trete. Doch zum Jahresbeginn 1898 begann er eine Bäckerlehre bei dem Bäcker- und Konditormeister Fritz Gastreich in Kirchhundem. In den kommenden Jahren dort lernte er auch die wenige Monate ältere, aus Attendorn gebürtige Maria Speil kennen, die in Kirchhundem im Haushalt und Café ihrer älteren, mit dem Bäcker und Gastwirt Franz Siebert verheirateten Schwester Rosalie mithalf. Am 4. Juli 1900 hatte Paul Limper seine Bäckerlehre bei Gastreich abgeschlossen, er blieb aber noch zwei weitere Jahre bis Oktober 1902 bei ihm. Zwischendurch, von April 1901 bis Mai 1902, arbeitete er seinem Arbeitsbuch zufolge allerdings bei dem Bäcker Hermann Bosch in Siegen-Sieghütte.

Am 22. Oktober 1902 trat Paul in den Wehrdienst ein, den er bis zum 24. September 1904 bei den Kanonieren der 6. Batterie des 1. Ober-Elsässischen Feld-Artillerie Regiments Nr. 15 in Saarburg absolvierte. Nach der Militärzeit arbeitete er von März 1905 bis September 1908 als Bäcker bei dem Gastwirt Robert Höfer in Welschen Ennest.

1908/09 machte sich Paul Limper im Alter von 26 Jahren selbständig und gründete eine eigene Familie. Zunächst erwarb er im Herbst 1908 von der Schuhmacherwitwe Ahlbäumer das um 1845 von deren Schwiegervater, dem Schuhmacher Joh. Wilhelm Meckel, erbaute Haus zwischen der Schule und der 1901/02 neu errichteten Kirche in Welschen Ennest, das er an der linken Seite mit einem Anbau für die Backstube seines Bäckerei- und Konditoreigeschäfts versah.

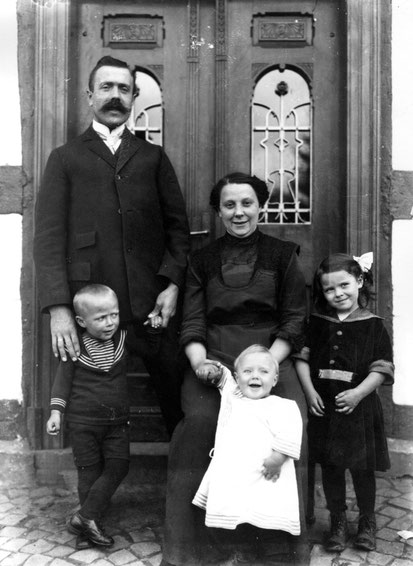

Am 27. Mai 1909 heiratete Paul Limper in der Welschen Ennester Kirche Maria Speil, die er ja inzwischen bereits seit rund zehn Jahren kannte. Priester bei der Hochzeit war Pfarrer Joseph Wintersohle aus Kirchhundem, Trauzeugen waren Pauls Bruder Ernst Limper und eine Anna Limper. Neuneinhalb Monate später, am 13. März 1910, wurde den beiden ihre erste Tochter geboren, die sie auf den Namen Paula tauften. Es folgten die Kinder Erwin (11. August 1911) und Anita (25. Juli 1913).

Am 31. Januar 1913 wurde Paul Limper von der Arnsberger Handwerkskammer der Meisterbrief für das Bäckerhandwerk verliehen. Nun konnte Paul Limper auch Bäckerlehrlinge ausbilden – in Zeitungsannoncen, mit denen er nach »Bäckergehülfen« suchte, warb er mit seiner »Bäckerei mit elektr. Betrieb«. Und in der Tat verfügte Paul Limper in seiner Bäckerei schon früh über eine elektrische Teigrührmaschine: Der Drehstrommotor hing oben unter der Decke in der Backstube und war über einen breiten Transmissionsriemen mit der Maschine verbunden, wo er Rührarm und Rührtrog bewegte. Mein Vater erinnert sich noch aus seinen Kindheitstagen in der Backstube: »Wenn der große Hebel am Stromkasten umgelegt wurde, flackerte im ganzen Haus bedrohlich das Licht.«

In der Zeit des Ersten Weltkriegs musste das Geschäft ruhen, als Paul zum 24. März 1915 zu den Versorgungstruppen im Kriegsdienst einberufen wurde und erst im Sommer 1917 wieder nach Welschen Ennest zurückkehren konnte. Hier wurde nun am 18. April 1918 das vierte Kind, Helene (Leni), geboren.

Ein erster schwerer Schlag für die Familie war der Tod des Sohns Erwin am 1. Dezember 1919: Er starb im Alter von nur acht Jahren an einer Lungenentzündung – der seit 1918 in Europa und auf der ganzen Welt grassierenden »Spanischen Grippe«. Als am 22. November 1925 ein weiterer Sohn zur Welt kam, erhielt dieser erneut den Namen Erwin (»Erwin II«).

Das Haus der Familie Limper mit der Bäckerei-Conditorei war sozusagen der Mittelpunkt des Dorfs. Die Leute trafen sich hier, um ihr täglich Brot zu kaufen, aber auch für Gespräche und Begegnungen untereinander. Als Mitglied des Gemeinderats, in dem er über drei Wahlperioden tätig war, verwaltete Paul Limper etliche Jahre lang auch die Rahrbacher Gemeindekasse und wirkte rund 30 Jahre als Rendant der katholischen Kirchengemeinde. Als zum 1. Januar 1929 in Welschen Ennest eine Zweigstelle der Amtssparkasse Bilstein eröffnet werden sollte, erklärte sich Paul Limper zum Leiter der Annahmestelle bereit, die er in den Räumlichkeiten seines Geschäfts einrichtete. Noch bis 1954 befand sich im Hause Limper in einem eigens eingerichteten Geschäftsraum die Sparkassen-Zweigstelle, die später von Pauls jüngster Tochter Leni als Zweigstellenleiterin verwaltet wurde. Im April 1933 wurde Paul Limper in die Finanzkommission des Amts Bilstein gewählt; zur gleichen Zeit wählte man ihn zum stellvertretenden Gemeindevorsteher des Rahrbacher Gemeinderats. Und in der Gründungsversammlung der Kreisinnung des Bäckerhandwerks in Attendorn Ende Oktober 1934 wählte man ihn außerdem zum Beirat.

Nach seinem Volksschulabschluss im März 1940 begann der 14-jährige jüngste Sohn Erwin Limper am 1. April 1940 die Bäckerlehre bei seinem Vater Paul und legte am 2. Februar 1943 mit gutem Ergebnis die Gesellenprüfung vor dem Gesellen-Prüfungsausschuss der Bäckerinnung Olpe ab. Es war klar, dass er einmal in die Fußstapfen des Vaters treten und später die Bäckerei und Conditorei übernehmen sollte. Sein Werkstattwochenbuch gibt lebendige Einblicke in die Arbeit im Welschen Ennester Backhaus. So liest man hier zum Beispiel detailliert über die besonderen Vorbereitungen zur »Weihnachtsbäckerei«, die Herstellung von Kaffee- und Schmalzgebäck, alles, was man über Sauerteig wissen muss, die Rezepte für Krengel und Rodonkuchen, aber über die Vorkehrungen zur Bekämpfung von Mehlschädlingen und vieles mehr. Auch erfährt man in den Aufzeichnungen Erwin Limpers von den Schwierigkeiten, die sich für den Bäckereibetrieb in den Kriegszeiten der 1940er Jahre ergaben. So schreibt er zum Beispiel: »Trotz der wirtschaftlichen Einschränkungen, die sich in unserem Betrieb auswirken, müssen wir darauf bedacht sein, den Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Wenn auch die Luxusbäckerei fortfällt und das Eine oder Andere mal nicht im Augenblick vorrätig oder bestellbar ist, so müssen wir doch dafür sorgen, daß das, was wir herstellen, nach Möglichkeiten den Ansprüchen der Käufer entspricht. Auch die nötige Höflichkeit und Zuvorkommenheit muß am Platze sein, ohne die der reibungslose Ablauf des Geschäftslebens unmöglich ist.«

Nach seiner Gesellenprüfung arbeitete Erwin Limper zunächst einige Wochen weiter im Bäckereibetrieb seines Vaters. Trotz der beschriebenen Einschränkungen war der Krieg auf dem Lande zwar weit weniger spürbar als etwa in den Großstädten. Und doch blieb es nicht aus, dass auch Erwin Limper alsbald als Soldat zur Wehrmacht eingezogen werden musste. Noch in der gleichen Nacht vom 23. auf den 24. Mai 1943, als er, von Welschen Ennest kommend, in der Dortmunder Kaserne angekommen war, legte der bis dahin schwerste Bombenangriff der Alliierten die Dortmunder Innenstadt in Schutt in Asche und forderte dabei auch das junge Leben von Erwin Limper. Im Schreiben, dass der Oberbereichsleiter des Kreises Olpe wenig später im Namen des Führers an die Eltern richtete, hieß es: »Ihr Sohn hat sein Leben für die Errichtung eines größeren und schöneren Reiches und einer vernünftigen Ordnung des Friedens hingegeben. Dieses möge Ihnen in dem schweren Leid, welches Sie betroffen hat, ein Trost sein.«

Diese Worte werden wie Hohn in Paul Limpers Ohren geklungen haben. Der Tod des geliebten Sohnes zog der Familie den Boden unter den Füßen weg – eine Welt brach für Paul und Maria Limper und die drei Schwestern, von denen inzwischen zwei verheiratet waren, zusammen. Die bis heute in unserer Familie erhaltenen Erinnerungsstücke an Erwin Limper, der im jungen Alter von nur 17½ Jahren sein Leben für einen sinnlosen Krieg hingeben musste, lassen erahnen, wie schwer Erwins Tod die Familie bedrückte.

Als Paul Limpers mittlere Tochter Anita, meine Oma, drei Jahre später einen Sohn zur Welt brachte (meinen Vater), erhielt dieser in Erinnerung an seine beiden so jung verstorbenen Onkels erneut den Namen Erwin.

Für die Familie Limper musste es derweil weitergehen. Und die Bäckerei war mehr denn je Lebensmittelpunkt des Dorfs, sorgte sie doch besonders in den schweren Kriegs- und Nachkriegsjahren für die wichtige Grundversorgung an Nahrungsmitteln. Und auch familiär wurde Welschen Ennest zum Mittelpunkt. Um der Gefahr des Bombardements auf die Großstadt Essen zu entgehen, wohnte Pauls Tochter Anita ab der Geburt ihrer ersten Tochter Gabriele, die mitten im Bombenangriff auf Siegen am 3. Juli 1943 geboren wurde, mit im Haus in Welschen Ennest. Die anderen beiden Töchter Paula und Leni, die kinderlos blieben, wohnten bis Ende der 1940er Jahre ebenfalls noch mit im Haus. Darüber hinaus fanden auch weitere Familienmitglieder hier – vor allem angesichts der massiven Kriegszerstörungen in den Städten – zeitweise Unterschlupf, darunter Pauls Bruder Wilhelm und Johannes Isenberg, der Schwager seiner Tochter Anita. Es war also immer Leben im Haus Nr. 48 direkt neben der Welschen Ennester Pfarrkirche.

Paul und Maria Limpers Enkel Gabriele und Erwin verbrachten bei ihren Großeltern auf dem Land eine glückliche Kindheit. Und auch sie erinnern sich bis heute gut an die schöne Zeit bei den Großeltern und in und um die Bäckerei und das Haus Limper, in dem für Gäste und Besucher immer die Türen offen standen. Auch in der Nachkriegszeit, als Paul Limper schon um die 70 Jahre alt war, bestimmte die Bäckerei immer noch den Tagesablauf. Mein Vater erinnert sich, wie er als Kind seinem Großvater in der Backstube tatkräftig mithelfen durfte:

»In den Ferien war ich beinah jeden Tag in der Backstube. Besonders gerne portionierte ich Brötchenteiglinge. Auch dafür gab es einen Apparat, der, wie so manche technische Gerätschaft in Opas Backstube, ziemlich altertümlich anmutete. In etwas Neues zu investieren, dafür stand ihm nach dem Tod seines Sohnes nicht mehr der Sinn. Doch das alte Gerät, das neben dem Backtisch unter dem Fenster stand, tat noch anstandslos seinen Dienst. Es sorgte dafür, dass alle Brötchen anschließend aus der exakt gleichen Teigmenge gebacken werden konnten. Dazu musste man einen großen Batzen Teig in den Apparat hineindrücken. Genug gedrückt war erst, wenn sich ein schwerer, gusseiserner Deckel darüber schließen ließ. Sodann holte ich zwei Eisenstangen, die man von der Seite in einen Hebelmechanismus einstecken musste. Unbesehen hob sich unter dem Deckel, wenn ich die Stange auf der Seite herunterdrückte, eine Felderung, die den Teig in gleiche Einheiten zerteilte. Dann wurde der Deckel wieder geöffnet, und mit dem anderen Hebel wurden die portionierten Teiglinge von unten aus den Feldern herausgehoben. Anschließend bekam jedes potenzielle Brötchen einen Längsschlitz eingeschnitten oder ein Sternmuster eingestochen. Damit war alles fertig zum Backen. Also ab ins Ofenloch!

Opa backte noch in einem Steinofen, der vorher innen angefeuert werden musste. Hierzu wurden Schanzen – gewöhnlich Reiserholz – im tiefen Ofenloch in Brand gesetzt. Mit dem entsprechenden Luftdurchzug entfachte das einen ›Mordsbrand‹. Das ergab einen anhaltend heißen Ofen. Die Hitze, die bei gelegentlich geöffneter Ofenklappe entwich, wärmte die ganze Backstube. Im Winter war's angenehm, aber im Sommer standen Opa die Schweißperlen auf der Stirn. Nicht nur der Schornstein rauchte, auch die im Innern vermauerten Schamottsteine wurden glühend heiß. Nach der Befeuerung musste die Asche herausgefegt werden. Die groben Bestandteile wurden mit einer Art Harke zum Ofeneingang herausgezogen, wo sich ein Gitterrost befand, durch das darunter die Asche in einen Blechbehälter fiel. Die Asche, reine Holzasche, kam anschließend in den Garten, zur Verbesserung der Gartenerde. Für den Nachputz sorgte Oma. Hierzu fegte sie mit einem Feudel, den sie vorher am Waschbottich mit Wasser durchtränkt hatte, den Ofen aus. Alles musste schnell gehen. Die Hitze konnte von da an nur noch abnehmen. Allein das Nachglühen sorgte dafür, dass die eingeschobenen Brote in der notwendigen Zeit durchbackten. Hinten im Ofen hielt die Hitze am längsten. Auf langen Schiebern wurde daher das Schwarzbrot weit in den Ofen ›eingeschossen‹. Das war der Moment, wo ich nicht im Wege stehen durfte. Wenn Opa in den heißen Ofen hineinschaute, standen ihm die Adern sichtbar auf der Stirn.

Er trug bei der Arbeit eine weiße Bäckerschürze und ein ›Einheitshemd‹, ein weißes Unterhemd, das hinten am Halsausschnitt ein Häkchen hatte, an dem man einen aufgesetzten Kragen befestigen konnte. Einen solchen trug er natürlich nicht bei der Arbeit. Stattdessen legte er um den Nacken herum oft ein Handtuch. Er hatte kein Problem damit, erstaunlich heiße Dinge anzufassen. Das geschah alles nur in einem kurzen, leichten Fingerkontakt. Wenn man genau hinsah, wechselte er die aufgesetzten Finger, mit denen er das heiße Brot befasste, ganz schnell nacheinander ab.

Wenn der Ofen hinten voll mit Schwarzbroten belegt war, so kam als nächstes davor das Mischbrot an die Reihe. Vorne bildete das weiße Brot den Abschluss. Plattenkurchen, überhaupt Kuchen und Süßgebäck, wurde erst nach dem Räumen des Ofens in der Nachhitze gebacken.« (Ausschnitte aus dem Buch »Was ich Euch – bevor ich's noch vergesse – aufgeschrieben haben wollte« von meinem Vater, 2016.)

1950 bezog die älteste Tochter Paula mit ihrem Mann Josef Schoppe ein eigenes Haus in Welschen Ennest, oberhalb der Kirche auf dem Weg zum Friedhof an der Pfarrer-Sauerwald-Straße. Die Enkel Gabriele und Erwin zogen 1953/54 zu ihren Eltern Anita und Josef Isenberg nach Hattingen, die dort bald auch ein eigenes Haus beziehen konnten. Und so wurde es allmählich ruhig im Hause Limper. 1954 schloss der inzwischen über 70-jährige Paul Limper seine Bäckerei – war doch die Hoffnung, den Betrieb einmal seinem Sohn Erwin übergeben zu können, im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs untergegangen.

Nachdem seine Frau Maria am 1. Februar 1960 verstorben war, verkaufte Paul Limper das Haus mit dem Bäckereigeschäft zum 1. Oktober 1962, wohnte einige Zeit bei seiner Tochter Anita in Hattingen, und zog schließlich ins Haus seiner Tochter Paula in Welschen Ennest. Dort verbrachte er knapp sechs Jahre – zuletzt bettlägerig – bis zu seinem Tod am 14. Juni 1968. Durch ein Knalltrauma, das er in seinen jungen Jahren im Kriegsdienst erlitten hatte, und eine unbehandelte Mittelohrentzündung in der Jugend wurde er mit fortschreitendem Alter immer mehr schwerhörig und war zuletzt ganz taub. Nach einem erfüllten und langen Leben mit vielen guten Erinnerungen, aber auch schweren Erfahrungen, fand er seine letzte Ruhe in der Familiengrabstätte auf dem Friedhof in Welschen Ennest – dem Dorf, in dem er die 85 Jahre seines Lebens gewohnt und das er ein Stück weit mit geprägt hat.

Ahnenlinie:

Heinrich Limper-Falken (25.01.1844 – 20.01.1924) ⚭ Elisabeth Schuster (07.02.1848 – 12.11.1927)

|

Paul Limper (31.10.1882 – 14.06.1968) ⚭ Maria Speil (19.06.1882 – 01.02.1960)

|

Anita Limper (25.07.1913 – 07.10.1983) ⚭ Dr. Josef Isenberg (30.12.1911 – 14.05.2007)

|

Dr. Erwin Isenberg

|

Dr. Gabriel Isenberg

» Ich freue mich jederzeit über ergänzende Informationen und Materialien. Schreiben Sie mich gerne an!